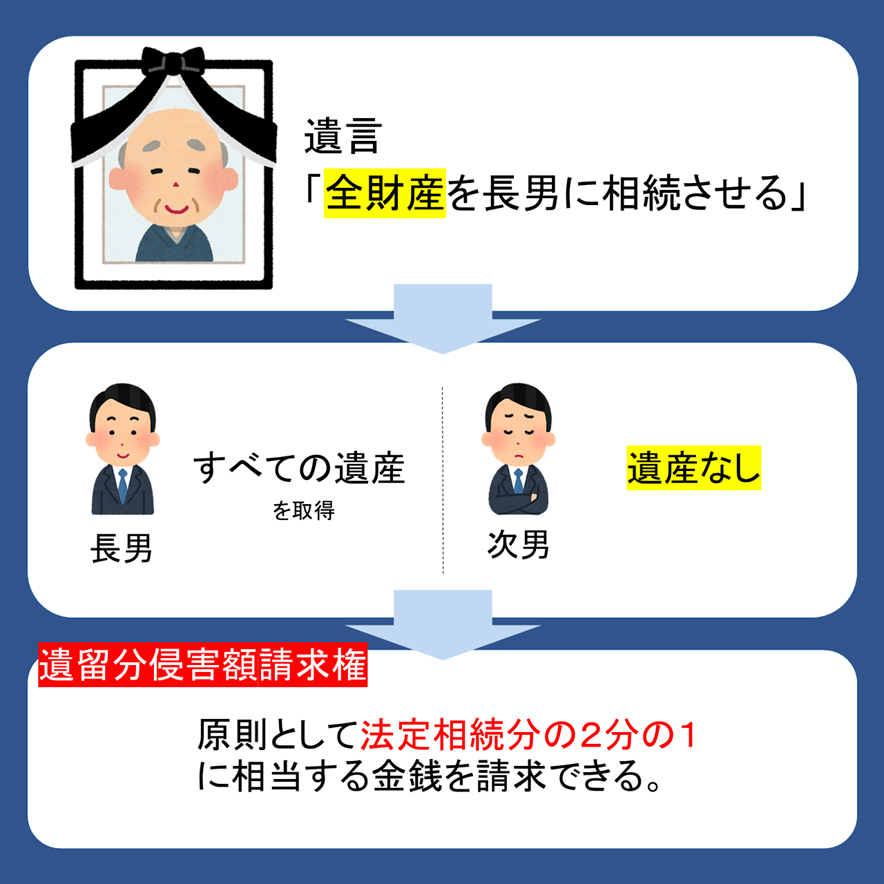

親族の方がお亡くなりになったとき、ご自身が相続人であっても、遺言や遺贈により全ての財産が他の相続人に集中するなどしてしまった場合には、不公平に感じることがあるでしょう。そのような方は、遺留分侵害額請求により一定額を取得できるかもしれません。この記事では、遺留分侵害額請求権について弁護士がわかりやすく解説します。

1 遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、法律上保障されている最低限の相続財産の取得割合のことをいいます。

遺留分制度は、特定の相続人や受贈者に相続財産が片寄りすぎることで、不公平な事態が生じることを避けるために民法に定められています。

遺留分制度に基づき、自身が侵害された遺留分について他の相続人等に対して請求する権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。

※旧民法下では、「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、現行の民法では「遺留分侵害額請求」と改名されています。また、改名に伴い、制度の内容も若干変更されています。この記事では、現行法に規定されている「遺留分侵害額請求」を前提に解説していきます。

(遺留分侵害額の請求)

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

民法

2 遺留分侵害額請求をできる人・できない人

具体的に、次の方は遺留分侵害額請求をすることができます。

- ①亡くなられた方の配偶者

- ②亡くなられた方の子(孫・ひ孫)

- ③亡くなられた方の親(祖父母・曾祖父母)

遺留分侵害額請求をすることができるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」(民法第1042条)です。被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹や甥(おい)姪(めい)は、法定相続人にはなれますが、遺留分侵害額請求はできません。

また、本来相続人であった人であっても、相続放棄をした方や、相続欠格者(被相続人を殺害したり、遺言書の破棄や隠匿をしたりした人など)も、遺留分侵害額請求をすることはできません。

3 遺留分侵害額の計算方法

(1)遺留分算定の基礎となる財産を確定する

遺留分侵害額を計算するためには、その前提として、遺留分算定の基礎となる財産の価額を確定する必要があります。

遺留分算定の基礎となる財産の価額は、被相続人が相続開始の時点で有していた財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額となります(民法第1043条第1項)。

被相続人からの贈与については、相続開始前1年間になされたものであれば無条件で対象財産に含めることができます(民法第1044条第1項前段)。

また、1年より前になされた贈与であっても、贈与者(被相続人)と受贈者(贈与を受けた人)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知りながら行った贈与に限り、対象財産に含めることができます(民法第1044条第1項後段)。

一方、相続人に対する贈与については、相続人のうちの誰かが被相続人から特別受益(例えば、家を買うための頭金や結婚のための資金等)に該当する贈与を受けていた場合に、その特別受益の分を対象財産に含めて計算します。

なお、令和元年7月1日以降に発生した相続に関しては、相続開始から10年以内になされた特別受益に限り、対象財産に含めることができます。

(2)遺留分の割合を確認する

民法には、遺留分の割合について以下のように定められています。

(遺留分の帰属及びその割合)

第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法

この遺留分の割合をより簡潔にすると以下のようになります。

- ①原則として、法定相続分の2分の1

- ②父母や祖父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1

- ③兄弟姉妹には遺留分なし

このルールに基づいて遺留分の割合を計算したのが以下の表です。

| 法定相続人 | 遺留分の割合 | ||

| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | |

| 配偶者のみ | 2分の1 | ||

| 子のみ | 2分の1 (※1) | ||

| 配偶者と子 | 4分の1 | 4分の1 | |

| 直系尊属のみ | 3分の1 | ||

| 配偶者と直系尊属 | 3分の1 | 6分の1 | |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 (※2) | ||

※1 この表では、子や直系尊属(例:親)が1人であることを前提としています。子や親が複数人いる場合は、さらにその人数で割って計算します。例えば、法定相続人となる子が3人の場合、子1人あたりの遺留分割合は6分の1です。

※2 上記ルール①に基づくと、8分の3(4分の3×2分の1)なのではないかと思うかもしれませんが、兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、遺留分は、配偶者にのみ帰属します。したがって、配偶者が相続財産の2分の1を請求することができます。

(3)遺留分侵害額を算定する

算定の基礎となる財産と遺留分の割合をもとに、具体的な遺留分侵害額を計算してみます。

・相続人は子A・Bの2人

・遺産(5000万円分)を全額Aに相続させる旨の遺言あり

この場合、遺留分算定の基礎となる財産は5000万円です。

そして、Bの遺留分は4分の1(法定相続分2分の1×2分の1)ですから、1250万円となります。それにもかかわらず、Bは遺産を全く取得できていません。

したがって、BはAに対して、遺留分侵害額請求として1250万円を請求することができます。

・相続人は配偶者Aと、子B・C・Dの4人

・遺産(5000万円分)のうち、1000万円分を配偶者Aに、4000万円分を子Bにそれぞれ遺贈する(子C・Dには遺産を相続させない)旨の遺言あり。

・相続開始の5年前、被相続人から子Dに対して、特別受益に該当する1000万円相当の贈与がなされていた

この場合も、遺産の5000万円は遺留分算定の基礎となる財産となります。また、相続開始から10年以内になされた特別受益も基礎となる財産に含まれますから、

このケースでは、Dに贈与された分の1000万円も合わせた合計6000万円が遺留分算定の基礎となる財産となります。

そして、遺留分の割合は、

- 配偶者Aが、4分の1(法定相続分2分の1×2分の1)

- 子BCDが、それぞれ12分の1(法定相続分6分の1×2分の1)

となりますから、

遺留分の金額は、

- 配偶者Aが、1500万円(6000万円×4分の1)

- 子B・C・Dが、それぞれ500万円(6000万円×12分の1)

となります。

しかし、具体例2では、配偶者Aが1000万円しか取得できていませんし、子Cは遺産を全く取得できていません。

つまり、配偶者Aと子Cの2人は、それぞれ500万円の遺留分を侵害されていることになります。

したがって、配偶者Aと子Cは、子Bに対して、それぞれ500万円を請求することができます。

なお、子Dについては、特別受益で1000万円を取得しているので、遺留分は侵害されていないことになります。したがって、遺留分侵害請求をすることはできません。

(4)実際の事案ではさまざまな争点が発生し得る

もちろん、実際のケースでは、上記の具体例のようにスムーズに計算できないことも多々あります。計算の前提にさまざまな争点が発生するからです。

例えば、

- 遺産に含まれる不動産の評価額はいくらとするのか

- 生前になされた贈与の有無

- 生前になされた贈与が特別受益に該当するか否か

といった事項は、遺留分侵害額請求を行う事案でよく問題となります。

これらの事項は、遺留分算定の基礎に関わりますので、最終的に請求できる(請求される)金額にも大きな影響を与えます。

遺留分侵害額請求をするにあたり、自分が一方的に不利にならないようにしたい、あるいは、少しでも有利に交渉を進めたいなど、ご不安な点がある場合には弁護士に相談することをおすすめします。

4 遺留分侵害額請求の方法

(1)当事者間の話し合いで解決する

自分の遺留分が侵害されていることがわかったら、相手方に金銭を請求することになります。このとき、穏便かつ早期に解決したいのであれば、当事者間でしっかりと話し合うのが一番です。

しかし、感情的に対立していることなどが理由で当事者間での話し合いをスムーズに進めることが期待できないようであれば、初めから弁護士に相談しても良いと思います。

(2)弁護士を入れて相手方と交渉する

弁護士を代理人として相手方と交渉する場合、通常、弁護士から相手方に対して内容証明郵便を送付するなどして、遺留分侵害額請求をする旨の意思表示をします。

遺留分侵害額請求権には1年間の時効があるため、その期間内に権利行使をした証拠を残す必要があるからです。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

民法

弁護士が代理人として介入して交渉を進めていくことにより、最終的に金銭の支払いがなされ、事案が解決することもあります。

もし、弁護士を入れて交渉を行ったにもかかわらず、相手方が遺留分侵害額の支払いを拒否するようであれば、法的手続をとる必要があります。

(3)交渉がまとまらなければ調停や訴訟で解決する

交渉がまとまらない場合に裁判所で行う手続には大きく2つの手続があります。それが調停と訴訟です。

調停とは、裁判所の調停委員が当事者の仲介役として、話し合いを進める手続です。裁判所で行う手続ではあるものの、あくまで話し合いの場ですから、訴訟よりも柔軟に手続を進めることができます。

なお、弁護士に依頼しなくても、本人で調停を申し立てることは可能です。弁護士に依頼する場合には、必要書類の作成や必要な資料の収集を一任できたり、過去の裁判例等にしたがって、少しでも自身に有利となる主張をすることができるというメリットがあります。

他方、訴訟は、調停よりも厳格な手続です。

事案よっては和解を促されることもありますが、基本的には裁判官の判断を仰ぎ、認容された金額を相手方から強制的に回収することを前提とした手続となります。

訴訟は、法的解釈や立証活動など専門的な行為を必要とする手続ですので、弁護士に依頼して進めた方が良いでしょう。

5 最後に

本記事では、遺留分侵害額請求に関する基本知識、遺留分侵害額の計算方法、遺留分侵害額請求の方法等について解説しました。

当事務所では、遺留分侵害額請求をしたい場合や、請求されている場合の対応等、相続に関するご相談も受け付けております。相続に関してお困りの方はこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。